王朝波 赵英杰

(中冶建筑研究总院(上海)有限公司 中国京冶工程技术有限公司上海分公司 上海 200940)

摘要:某热电厂干煤棚使用过程中排架柱发生倾斜,从而导致吊车严重卡轨等使用问题。通过现场检测建筑物损坏现状及变形数据,对结构柱垂直度、轨道平直度等变形参数进行对比,确定了分区结构缝位置为变形异常部位。根据使用环境及工艺、设备使用的调查,判断结构现存问题出现的诱因系煤堆挤压。针对结构柱倾斜及结构缝位置变形,提出了相应的加固方案及安全控制措施。通过合理设计,加固措施能同时满足缝两侧跨度方向协同变形和结构缝的纵向收缩;制定了结构侧移变形监测方案及装置,通过观测进行安全控制。

关键词:干煤棚,单层厂房,厂房可靠性鉴定,鉴定,加固

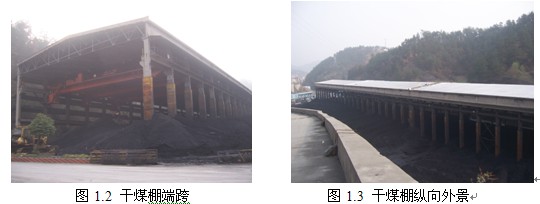

1 工程概况

某热电厂干煤棚建于1981年,距今已使用三十余年,为单跨钢筋混凝土排架结构建筑物,总长231.5m,宽34m,檐口高度18.52m。结构跨度33m,标准柱距7m,干煤棚在12、23 轴处设伸缩缝,分为1~12 轴、12a~23轴、23a~34轴三个结构单元。屋盖采用钢屋架,上铺大型钢筋混凝土屋面板。布置三台5t桥式吊车。

近年来干煤棚的吊车操作人员发现吊车运行中出现严重卡轨现象,目测发现部分排架柱倾斜较大、轨道不平直。为了保证干煤棚今后的正常生产使用、安全运行,对干煤棚进行结构可靠性鉴定,并根据鉴定诊断结论,实施了相应的加固及安全控制措施。

2 损伤原因诊断及鉴定

2.1 检查检测

2.1.1检查检测概况

对建筑物现状进行了调查与检测。主要工作内容包括:查阅建筑物竣工图及吊车的有关档案资料;调查干煤棚使用维修改造状况;对建筑物结构布置、构件截面尺寸等进行复核检查;对排架柱倾斜、厂房跨距、吊车梁、吊车轨道的直线度、轨距,吊车轨道的顶面水平度(高差)等进行了检查检测;对主要承重柱、吊车梁的混凝土强度,采用回弹法进行了抽查检测,对主要承重柱、吊车梁的混凝土碳化深度进行了抽查检测;对建筑物变形检测损坏现状,采用观察、量测、锤击回声等方法进行了检查检测。

由于结构已经服役了数十年,故混凝土、钢结构表面均有一定的腐蚀碳化等耐久性损伤,和本文阐述对象联系不大,故不再赘述。重点介绍倾斜相关的检测结果。

2.1.2 使用环境的调查

现场检测调查中,发现结构所处使用环境中,除了原始设计考虑的荷载情况外,储煤对结构环境影响很大。受市场变化影响,储煤高度变化很大,通过排架柱表面遗留痕迹可看出最高储煤曾达到过9m以上高度,接近吊车梁底面标高;另一方面,由露天煤场和干煤棚连通,露天煤场的储煤进入煤棚,基本是推土机作业,故排架柱两侧堆煤经常不等高,排架柱单侧有挡煤现象。

通过对现场运煤过程的观察,发现推土机需在煤堆顶部碾压,对储煤进行推动。而储煤量多的时候,煤基本都围绕排架柱堆放,操作过程中会间接对结构产生影响。

2.1.3 排架柱垂直度检查结果

共检测了28 根柱子的垂直度,其中A 轴14 根,纵向最大倾斜(含施工偏差)35mm,倾斜率0.21%;横向最大倾斜60mm, 倾斜率0.37%。C 轴14 根,纵向最大倾斜8mm ,倾斜率0.3%;横向最大倾斜9mm ,倾斜率0.34%。

排架柱现状纵向倾斜方向无规律,横向整体由C 轴向A 轴方向倾斜,为C轴边煤堆载不均匀形成堆煤高差(A轴边未堆煤)导致排架柱向A 轴方向倾斜。排架柱底部未发现明显的裂缝等结构损伤。

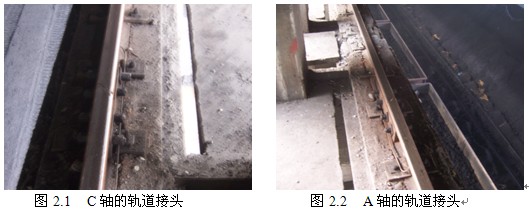

2.1.4 吊车轨道直线度检查结果

经检查A 列吊车轨道全长范围内直线度最大偏差为31mm,7m 范围内直线度最大偏差为19mm;C 列吊车轨道全长范围内直线度最大偏差为54mm,7m 范围内直线度最大偏差为26mm;吊车轨道在跨度方向轨距最大偏差为50mm。且吊车轨道局部出现断轨现象,如图2.1~2.2所示。经现场比对检查,吊车轨道偏差大小和排架柱的相对倾斜程度呈相关关系,断裂(或接头)处均位于结构变形缝两侧1~2个柱距内。

2.2 结构验算结果与分析

不考虑堆煤压力作用时,干煤棚主要排架结构抗力与作用效应之比大于0.95,其承载能力基本符合国家现行规范标准要求,按《工业厂房可靠性鉴定标准》属b 级。

根据历史上堆煤超载调查结果分析,考虑堆煤压力作用时(同时考虑堆煤作用可能产生的不利和有利作用),干煤棚主要排架结构抗力与作用效应之比仍不小于0.95,其承载能力基本符合国家现行规范标准要求,但其排架侧移变形不满足正常使用要求,按《工业厂房可靠性鉴定标准》属c 级或d 级。

不考虑卡轨作用时,吊车梁承载能力基本符合国家现行规范标准要求。

2.3 原因分析及鉴定结论

根据检测检查结果及相关性对比,可确定造成排架柱倾斜的主要原因是超载堆煤,特别是长期的不均匀、不对称超载堆煤;吊车轨道直线度偏差主要为柱子倾斜对吊车梁、吊车轨道造成影响及吊车运行多年后轨道变形所致;每个结构单体的柱子之间,屋盖提供了跨度方向的协同变形刚度,但在变形缝位置,两侧结构无协同变形能力,故两侧排架柱的倾斜变形有不可调整性,在此处的柱倾斜最终导致轨道在变形缝区域断轨或联结损坏。在柱子倾斜继续发展的情况下吊车轨道直线度偏差可能会继续加大,出现吊车运行卡轨等现象。

目前,排架柱的倾斜变形对结构系统承载能力尚无明显影响,其结构承载能力基本满足国家现行标准规范的有关规定;另一方面,曾经发生的倾斜变形对排架结构的刚度(抗变形能力)产生了不利影响,今后堆煤作业不当更容易引起煤棚结构倾斜检测;吊车梁、轨道在厂房变形缝处存在的错位、连接损坏现象,以及柱间支撑破断损坏现象,对吊车正常行驶及厂房结构的安全产生了不利影响。

对此干煤棚可靠性最终评定为三级,其可靠性不符合国家现行规范标准要求,影响正常生产使用,厂房变形缝处应及时采取措施,消除错位现象。

3 安全控制措施

针对已经出现的结构损伤,需要采取措施,对干煤棚的安全性进行控制。

结合鉴定建议,本着尽可能恢复原状、控制后续变形、避免不利荷载、加强管理及时处理的原则,从两方面采取了措施。

首先通过纠偏、加固处理,使结构回复到正常的原始状态下,同时加固处理提高了结构的抗不可预见荷载的能力;其次,从加强运行管理着手,制定观测制度及预警方案,可达到避免不利荷载、及时发现问题及时处理的目的。

3.1 加固处理

3.1.1 加固改造主要工程内容

1) 对厂房变形缝两侧的排架柱进行侧移变形同步改造,保证吊车梁及轨道不发生明显影响吊车运行的错位变形;

2) 对厂房变形缝两侧的屋盖结构进行侧移变形同步改造,保证厂房结构单元不发生明显的错位变形;

3) 对存在的损伤缺陷进行修复处理。

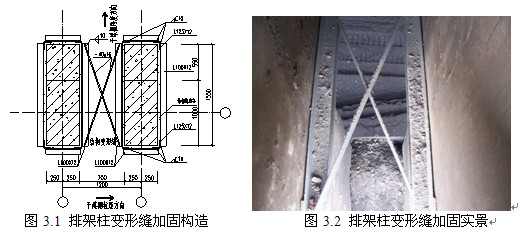

3.1.2 变形缝加固构造

提高变形缝两侧结构在跨度方向的协同变形能力,是结构改造后首先要达到的目的。对变形缝的加固做法,是本工程的关键技术问题。

如采用常规的加固措施,直接将变形缝两侧的结构完全连接起来,会在增大跨度方向整体性的同时,破坏了变形缝在释放纵向收缩的作用。故应该加大变形缝在跨度方向的刚度,同时不增加变形缝沿厂房纵向的刚度或增加很少。根据变形缝自身的尺度特征,设计了采用在变形缝中设置平面交叉撑来解决这一矛盾。由于变形缝长度(沿厂房跨向)是其宽度(沿厂房纵向)的数十倍,故合理设置的平面交叉撑能沿厂房跨向提供加大的刚度,同时沿厂房纵向刚度很小。

加固位于结构变形缝两侧的混凝土排架柱,采用柱牛腿位置外包钢套箍,双柱外包钢套箍之间焊接弹簧板支撑进行加固。加固节点如下图所示。

对屋盖结构变形缝,拆除屋盖变形缝两侧原砌体女儿墙,在结构变形缝两侧加设现浇钢筋混凝土梁,混凝土梁中预埋钢支撑拉杆并张紧。

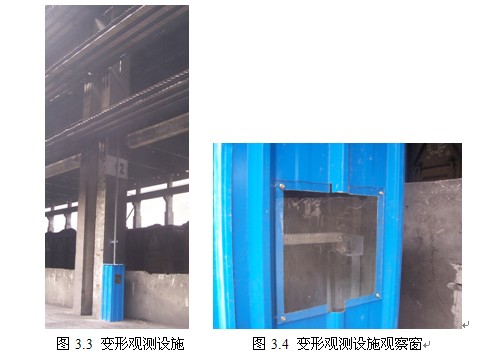

3.2 加强运行管理的措施

1)修(制)订干煤棚(煤场)堆贮作业规程,使排架柱周边承受的堆煤压力基本相等,或者,增设防护设施,避免堆煤压力作用于排架柱。柱侧承受压力控制可采取的措施包括:限制排架柱周边堆煤高差;限制煤棚内外堆煤高差;控制推煤作业机械在排架柱侧的碾压距离、频次;对干煤棚排架柱的倾斜进行监测,发现明显倾斜及时采取补偿堆煤措施。

2)在排架柱上增设厂房侧移变形观测装置,对堆煤侧压力引起的厂房侧移变形进行监测。保证厂房柱在吊车轨道部位的侧向变形不大于规范允许值(1/1250),暂初步确定静态侧移控制界限值为±5.0mm,最终依据试运行测试结果评估确定观测限值。

4 结束语

本工程的鉴定分析,揭示了储煤方式及其操作中出现的非常规荷载,为干煤棚吊车卡轨、结构柱倾斜的主要原因;针对结构柱倾斜及结构缝位置变形,提出了相应的加固方案及安全控制措施。通过合理设计,加固措施能同时满足缝两侧跨度方向协同变形和结构缝的纵向收缩;制定了结构侧移变形监测方案及装置,通过观测进行安全控制。

值得更加注意的是:工业建筑在服役期内面临着各种情况,可能发生更多设计阶段未曾考虑的荷载和作用;故在使用期内维持保证与实际相符的正常使用环境,是确保厂房正常运转的关键问题,这在某种程度上已不是单独依靠工程师解决的纯结构术问题,更多的需要通过合理的运行管理,才能有效解决控制。

参考文献

[1] 中华人民共和国建设部. GBJ144-2008.工业厂房可靠性鉴定标准[S]. 中国计划出版社,2009.

[2] 中华人民共和国建设部.GB50009-2012.建筑结构荷载规范[S].北京:建筑工业出版社,2012.

[3] 中华人民共和国建设部.GB50017-2003 钢结构设计规范[S]. 中国计划出版社,2003.

[4] 中华人民共和国建设部.GB50367-2006 混凝土结构加固设计规范》[S].

[5] 《东风汽车公司热电厂干煤棚结构可靠性鉴定报告》

沪公网安备 31011002002576号

沪公网安备 31011002002576号